Al periodista se le exige que viva entre el Sol y la Tierra. Lo suficientemente cerca de la estrella para ver y explicar cosas que el resto de humanos no llegan a ver y entender, pero lo suficientemente lejos de ella para no cegarse con su brillo.

Pero claro, si 10 años antes de jugar a ser periodista, uno juega a ser estrella del baloncesto, y pasa horas y horas mirando al Sol, es muy difícil que cuando alcanzas a tu teórica órbita profesional ideal, no llegues completamente deslumbrado.

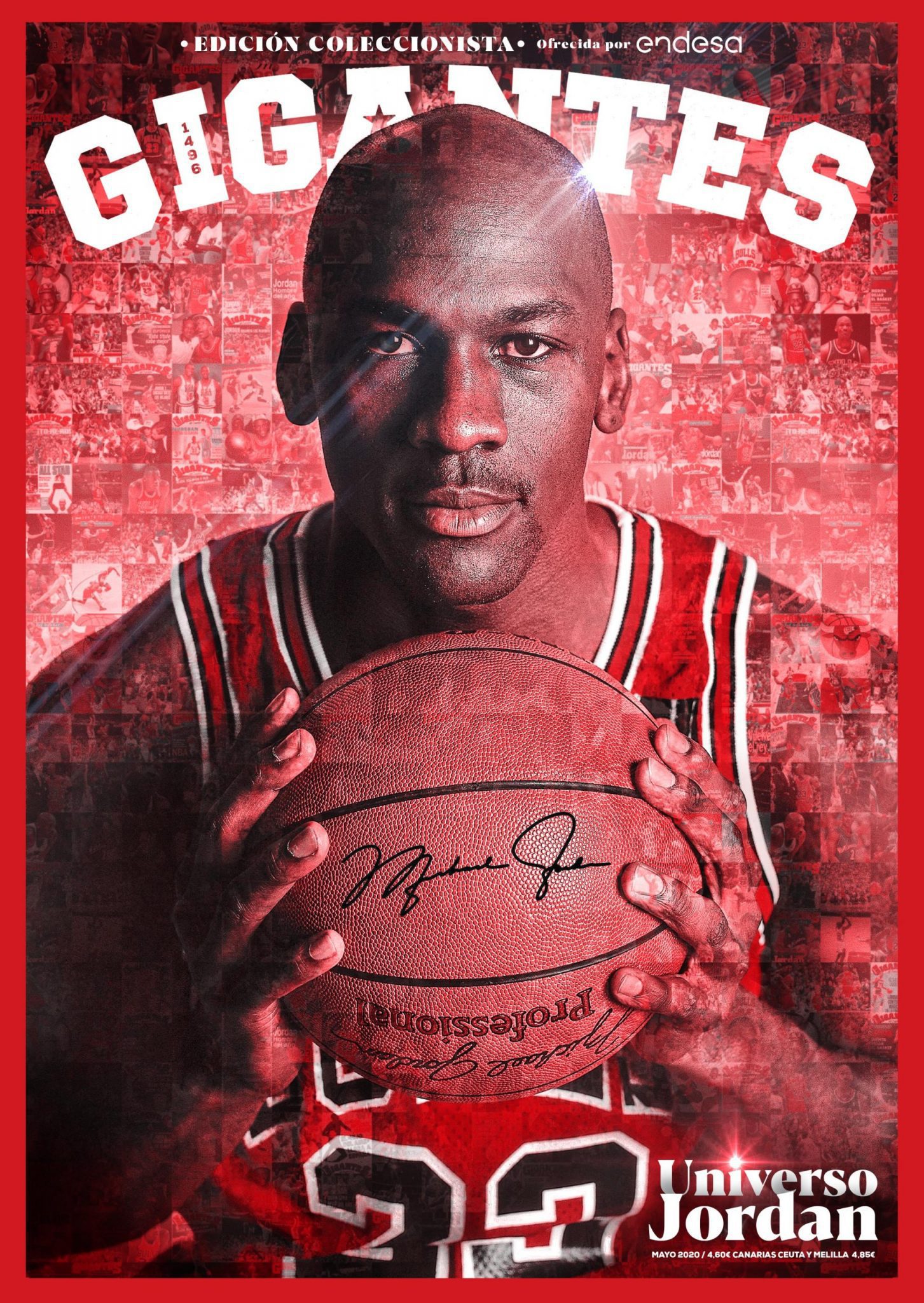

Así que hoy podría ponerme a vomitar cifras y records para justificar que Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos (The Greatest Of All Time, como dicen los americanos). Pero, amigo mío, es que mañana podría hacer lo mismo con Kobe o con LeBron y, seguramente, también llegaría a la conclusión científica de que son The GOAT. No es la idea, al menos hoy y creo que, como he dicho al inicio, nunca me podré acercar a la figura de MJ de forma objetiva, salvo que un inesperado encargo profesional me obligue a picar piedra en la farragosa mina de la estadística. Si buscas eso, compra el número especial que los compañeros de la revista Gigantes del basket le han dedicado este mismo mes. 132 páginas para convencerte, o no.

Yo paso hoy por aquí porque termino de ver The Last Dance religiosamente en el día del estreno de los dos últimos capítulos y me quedo un rato meditando. Revivir toda aquella historia a través de este maravilloso documental me hace pensar en algo que lleva mucho tiempo en mí, pero que siempre me ha costado exteriorizar. Una sensación, por usar una palabra muy de moda en estos días, asintomática.

Como buen español nacido en los 80, yo he sido de Indurain, de Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero, de Fernando Alonso, Pau Gasol o Rafa Nadal. Pero admirando a todos ellos por sus logros y sus gestas (y habiendo conocido en persona a alguno), con ninguno tuve ni he vuelto a tener la conexión que tuve con Michael Jordan.

El baloncesto es peculiar. Siempre digo que es el único deporte de equipo que te apetece jugar en solitario (entrenar es otra cosa). Por supuesto que puedes ir a correr, a montar en bici o a nadar tú solo, pero cualquiera de estas actividades (y de todas esas que ahora mismo buscas en tu cabeza para quitarme la razón) requieren un esfuerzo y una forma física más o menos importantes.

Sin embargo, cualquier amante del baloncesto sabe esa sensación de paz que uno siente estando horas y horas solo con un aro y un balón. Sin cansarte, sin sudar. Simplemente echando unos tiros, como decimos nosotros. Así he pasado yo algunos de los mejores ratos de mi vida. Es algo místico, hacedme caso. Es más, es algo de lo que jamás te desenganchas. He visto a jugadores lesionados, retirados, gordos, viejos, vestidos con americana y zapatos (incluso todo a la vez), no poder resistir la tentación de tirarse unos ganchos cuando han visto el balón botando a su lado. Esto es algo que os digo que no tiene ningún otro deporte.

Y creo que fue precisamente en esos ratos donde algunos conectamos con Michael como no habíamos hecho con ningún otro deportista. Él era algo más que el mejor jugador de nuestra época. Allí, en esa especie de ‘rezo’ terapéutico en soledad, colocábamos las manos como él para tirar a canasta, practicábamos sus movimientos e incluso intentábamos no olvidar sacar la lengua hasta la barbilla para entrar a canasta. También queríamos llevar el 23 y no podíamos porque en Europa solo se numeraba del 4 al 15. Como tampoco podíamos ser negros. Pero sí queríamos medir 1,98. Ni dos metros, ni 1,95. Y creo que en aquellos años de inocencia, sinceramente, no soñábamos con tener su fama o su dinero.

Simplemente queríamos meter una de sus canastas en nuestro siguiente partido del domingo por la mañana, en alguno de esos pabellones municipales en los que nos cagábamos de frío sin público en la grada. O en la pachanga del sábado por la tarde en las pistas de la calle. Esto es algo que Nike, siempre con una sensibilidad y un ingenio especial para convertir estas cosas en dinero, plasmó de forma quirúrgica en el siguiente anuncio.

Porque, lógicamente, todos aquellos niños inspirados por Michael también fuimos caníbales de su imagen. Recuerdo las Jordan VII de mi hermano (que olían a tigre, nunca entendimos por qué), mis Jordan XII o sus antológicas XIII (las últimas, en mi opinión). Pero no queríamos tener aquellas zapatillas porque nos pareciesen bonitas o feas. No queríamos ir a la moda. Queríamos tenerlas porque eran las que él usaba para hacer lo que él hacía. ¿El marketing nos lavó el cerebro? Rotundamente no, porque los anuncios no metían las canastas en el último segundo. Al menos yo, personalmente, perdí todo el interés en esto cuando Michael colgó las botas y estas fueron heredadas por otros grandes jugadores. Sí, son de su marca, pero ya no son las suyas. No he vuelto a tener unas, será que la publicidad ahora es peor de lo que era entonces.

Lo mismo con su ropa. El mejor regalo de reyes de mi vida fue la camiseta roja de Chicago con el #23 que mi hermana me trajo de Estados Unidos (¡nada menos!), junto con una sudadera y un pantalón de algodón de los Bulls. Evidentemente me faltó tiempo para ir corriendo a estrenarlo todo aquella misma mañana a la pista del polideportivo. Pero no necesitaba enseñárselo a nadie. Me fui yo solo, con mi balón y con el puto frío de cualquier 6 de enero. Pero allí, tan feliz porque me parecía un poquito más a él. O ese chándal blanco del 98, que nunca tuve y que aún sigo pensando en comprarme (más aún después del documental), aunque a estas alturas, el día que me lo ponga vaya por la calle haciendo más el ridículo que Nicolás Maduro en una rueda de prensa.

Como no podía ser de otra forma, incluso después de retirado, mi carpeta del instituto seguía forrada con sus fotos de las revistas, con sus frases, con el recorte de sus manos publicadas a tamaño real a doble página por Marca el día de su segunda retirada. Aquella portada…

Si amigos, Jordan fue mi primer y último ídolo. Y si tú tuviste o tienes otro, enhorabuena, porque sé que me entiendes aunque no estemos de acuerdo. En mi caso, todavía sigo y practico deporte con pasión y ningún deportista me ha vuelto a arrancar esas emociones. No era admiración, era inspiración. Y como dije el día de la tragedia, todos perdonamos un poco a Kobe cuando entendimos que, en realidad, nunca fue un rival, si no uno más de nosotros y el único que realmente llegó a ser capaz de cumplir el sueño que todos teníamos… Be like Mike.